Por: @rafabartrina

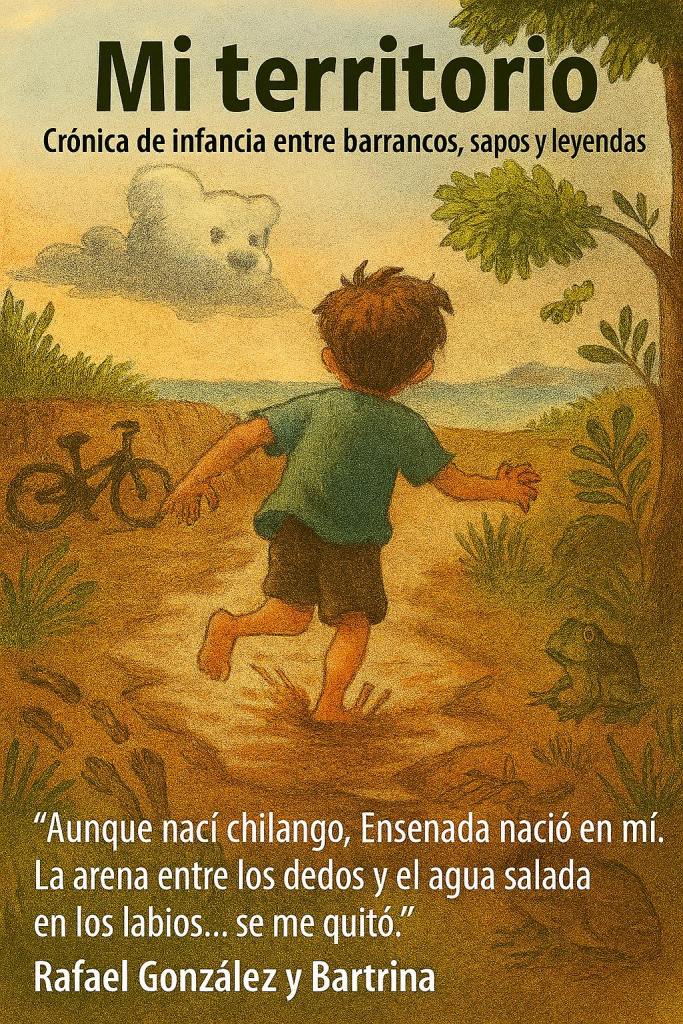

Buenos días mis siete lectores… y los 123 bots que me siguen fielmente, aunque no comenten ni una sola vez. Hoy no vengo a pescar peces. Vengo a pescar memorias. Les invito a conocer mi barrio, mi territorio, mis campos de cacería, de excursión, de travesura… de vida.

Corría el año de 1950. Según el censo nacional, el Municipio de Ensenada tenía 31,077 habitantes. Pero ojo: eso incluye todo el territorio municipal—rancherías, ejidos, zonas rurales. De esos, 16,072 vivíamos en el puerto, en la zona urbana costera que hoy se reconoce como la ciudad de Ensenada. Es decir, el corazón del pueblo, donde se cruzaban las calles numeradas, los barrancos, y las leyendas.

Yo asistía a la Escuela Primaria Matías Gómez. Vivíamos en los confines del pueblo, al este. Y cuando digo “confines”, no es metáfora. La ciudad terminaba donde hoy está la Funeraria Moreno. Más allá, puro barranco, charcos, y territorio virgen.

Las calles numeradas corrían de Este a Oeste, desde la Ave. Ruiz—el antiguo centro histórico—hasta la Ave. Internacional, hoy Reforma. Las últimas calles que conectaban con la calle Primera eran la Ave. Balboa y la Ave. Soto. La calle Quinta, hoy Juárez, terminaba donde está el monumento a Juárez, y de ahí seguía como Cortez hasta la Ave. México, que encuadraba la Colonia Independencia. Esa Ave. México tenía solo una cuadra de largo, entre la hoy Calzada Cortez y la también hoy Calzada de las Águilas. El pueblo terminaba en la Ave. Internacional hasta la calle Nueve. Y Reforma seguía hacia el norte, rumbo a Valle Verde y otros ranchos.

Al vivir en la mera colindancia, teníamos por campo de juego barrancos, lagunas, zonas anegadas por las lluvias—algunas duraban hasta bien entrado el verano. Nuestros terrenos, hoy en día, son la zona del Teatro de la Ciudad, la Colonia Ensenada, el Fraccionamiento Bahía. Pero entonces eran inhóspitos, inexplorados, misteriosos, salvajes… bueno, silvestres. Donde conocí, capturé, exploré todo tipo de animales de caza. Para diferenciarlos de los animales de casa, claro.

Entre los de casa había perros, algunos gatos, no muchos, gallinas, gallos, guajolotes, pichones, palomas, caballos, burros y una que otra mula. Aunque también había excepciones. Como el Capitán de Aviación Carlos Cervantes, que tenía en su casa… un león. O una leona. No recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que nadie se atrevía a tocar el timbre sin antes asegurarse que el felino estuviera dormido. Y si no estaba, pues uno se iba con el recado en la mano y el corazón en la garganta.

Y los animales de caza: lagartijas, camaleones, culebras ratoneras, ardillas—muchas—zopilotes, cuervos… y cosas. Muchas cosas. Todo era descubrimiento.

También conocíamos leyendas “secretas”. Por ejemplo, al fondo del hueco de la Y griega, sabíamos que hacía muchos años a un circo se le escapó un oso. Lo tuvieron que matar por agresivo y lo enterraron ahí, en ese barranco. Después estuvo el Drive Inn Satur’s. Nunca le dijimos a ningún forastero la ubicación exacta. Por respeto al oso. Y por travesura, también.

El barranco donde está hoy el Teatro de la Ciudad era terreno sin desmontar. Había donde esconderse, correr, subir, escalar… en fin, convertir nuestro terreno pueblerino en África, o el Amazonas. Todo dependía del clima y de la película que hubiéramos visto. Si era de guerra, éramos soldados. Si era de vikingos, llevábamos espadas de palo. Si era de safari, pues a cazar se ha dicho.

Y si era primavera… había que ir a cazar sapos y ranas. No por hambre, ni por ciencia. Por pura curiosidad. Por colección. Eran piezas únicas: unos con ojos saltones, otros con patas que parecían de acróbata. Los sapos se escondían bajo las piedras, como si supieran que éramos niños con tiempo libre y ganas de descubrir. Las ranas, más escurridizas, saltaban como si tuvieran GPS para evitar nuestras manos. Pero nosotros insistíamos. Porque cazar sapos y ranas era parte del ritual de crecer en Ensenada.

Andábamos corriendo descalzos, sintiendo cómo el lodo de los charcos profundos se escurría entre los dedos de los pies. Sentíamos la brisa fresca en el rostro al viajar como bólidos en nuestras bicicletas. No había ciclovía ni patio de recreo. El mundo era desconocido, y nosotros los mejores exploradores que jamás existieron.

Hacíamos trampas en la tierra para atrapar ardillas. Un hoyo como de medio metro de hondo, con varitas de madera y hierba camuflábamos la tapa. Poníamos alguna nuez o cacahuates para atraer a la presa. Y al día siguiente descubríamos que sí, funcionaba como estaba previsto… solo que la presa escapó. ¿Cómo? Pues escarbó y se fue. Todo era educación. Aprendizaje silvestre.

Así era Ensenada. Así era mi infancia. Así nació en mí Ensenada, aunque nací chilango. Pero con la arena entre los dedos de los pies y el agua salada en los labios al nadar… se me quitó.

Si mis narrativas son de tu aceptación, comparte!

Deja un comentario